Omeopatia: la stregoneria del nuovo millennio?

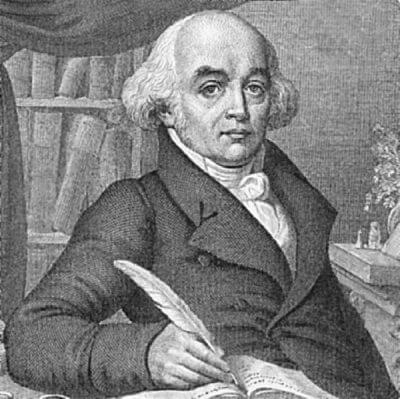

La pratica dell’omeopatia nasce ad opera del medico tedesco Samuel Hahnemann, il quale, nel 1810, sviluppò una teoria del tutto originale, secondo cui ogni malattia nota era la manifestazione di un’unica affezione, che consisteva in un disturbo nella capacità del corpo di mantenere integra la propria forza vitale. I sintomi erano quindi la rappresentazione del danno patito dalla forza vitale, mentre la cura consisteva nel giusto stimolo fornito al corpo perché riattivasse la propria forza di guarigione. Egli ipotizzò che una sostanza potesse eliminare nell’individuo malato sintomi analoghi a quelli che essa stessa provocava in un individuo sano. Da ciò derivò la cosiddetta Legge dei simili, secondo cui “i simili si curano con i simili” e per la quale il sintomo prodotto da un rimedio scaccerebbe il corrispondente disturbo che colpisce la forza vitale dell’individuo. Per questo motivo la pratica fu chiamata omeopatia (stesso male), per distinguerla dalla medicina classica o allopatica (diverso male), che cura i sintomi producendo effetti ad essi opposti. Col passare del tempo gli omeopati compirono esperimenti somministrando numerose sostanze e registrando gli effetti prodotti nei pazienti. Risultò però evidente che molti di quei rimedi erano potenzialmente tossici e sommavano i loro effetti a quelli dei sintomi della malattia. Per limitare questi esiti negativi venne sviluppata la Legge delle diluizioni infinitesimali, preparando diluizioni partendo da tinture madri pure che venivano diluite, per un numero di volte variabile, in un solvente (acqua o alcool). Per chiarire, se prendessimo una soluzione oggi comunemente utilizzata in omeopatia (una diluizione di 1 a 10 ripetuta 12 volte) otterremmo la proporzione tra un microlitro di tintura madre (una goccia) e il contenuto di una piscina olimpionica di acqua! Era quindi convincimento degli omeopati che l’azione risanante e terapeutica aumentasse in proporzione al diminuire della dose, fino a raggiungere una quantità infinitesimale tale per cui il contenuto di tintura madre finale dovrebbe essere quasi del tutto assente.

Queste teorie col tempo dovettero sembrare surreali ed è per questo che gli omeopati crearono un trucco per spiegare qualcosa che si scontrava col buon senso, e lo fecero introducendo due concetti: la dinamizzazione e la memoria dell’acqua. In breve, venne disposto che, dopo ogni diluizione, il composto venisse agitato in modo tale che la dinamizzazione creata attivasse la forza vitale intrinseca alla soluzione, superando (secondo i seguaci dell’omeopatia) il problema dell’assenza di qualsiasi sostanza dentro la soluzione. Le odierne conoscenze fisiche hanno però imposto di accantonare il concetto di “forza vitale” in favore di una nuova ipotesi. Si sostiene ora che le dinamizzazioni imprimerebbero alla struttura dell’acqua una sorta di impronta della sostanza medicale disciolta, permanente nonostante le diluizioni estreme: il solvente assumerebbe una struttura determinata dal principio attivo, che continuerebbe ad esercitare i propri effetti anche qualora fosse del tutto assente. Se fosse vero, l’omeopatia rivoluzionerebbe lo scibile umano. Ma, a ben vedere, il trucco non riesce a nascondere la criticità di fondo: se anche l’acqua avesse una non ben identificata memoria, come sarebbe possibile che questa discriminasse tra sostanza e sostanza? Perché la memoria dovrebbe attivare solo la sostanza interessata all’omeopata e non le altre con cui entrerebbe evidentemente in contatto? L’omeopatia non lo spiega e anzi ci chiede più che uno sforzo scientifico una professione di fede. La stessa che compie il credente per immaginare la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù. Ma un conto è il piano della spiritualità, soggetto all’intima convinzione umana, un altro è la scienza, basata su concreti e disciplinati pilastri oggettivi.

Nel 1988, un gruppo di scienziati diretto da un noto immunologo francese, Jaques Benveniste, pubblicò sulla rivista Nature un articolo che sembrava dimostrare come una soluzione diluita in proporzione 1-10 per 120 volte fosse ancora dotata di una quantità di principio attivo rilevabile. La scoperta sarebbe stata sensazionale e per questo motivo venne nominata una commissione ad hoc per assistere alla ripetizione degli esperimenti, col risultato di dimostrare l’erroneità della tesi. Lavorando secondo protocolli più rigorosi e con la tecnica in cieco (senza quindi sapere quale delle provette contenesse principio attivo e quale no), fu possibile affermare che la soluzione omeopatica prodotta non aveva alcun effetto e che la tanto esaltata “memoria dell’acqua” non si era manifestata. Venne poi alla luce come la ricerca di Benveniste fosse stata finanziata da alcune ditte produttrici di medicinali omeopatici. Fu però un editoriale pubblicato nel 2005 sulla rivista medica The Lancet a confutare definitivamente questa pratica. L’analisi prese in considerazione 110 studi clinici che avevano confrontato medicinali allopatici ed omeopatici con placebo e il risultato fu che “gli effetti clinici dell’omeopatia, ma non quelli della medicina convenzionale, sono generici effetti placebo o di contesto”.

Sul fronte giuridico il primo intervento dello Stato sull’omeopatia risale al 1978, anno in cui il Consiglio Superiore di Sanità assimilò i prodotti omeopatici ai preparati galenici, a patto che risultassero innocui e fossero venduti solo nelle farmacie. Nel 1989, il Ministero della sanità pubblicò in Gazzetta Ufficiale un disciplinare che imponeva ai produttori di preparati omeopatici requisiti di innocuità, qualità delle sostanze di partenza, divieto di pubblicità e di inserimento di indicazioni terapeutiche sulle confezioni. Per arrivare ad una prima legge si dovette attendere il d.lgs. 185/1995, che recepì la direttiva europea 92/73/CEE in materia di prodotti omeopatici. Per “medicinale omeopatico” si definisce quello che si ottiene “da prodotti, sostanze o composti, denominati materiali di partenza omeopatici, secondo un processo produttivo disciplinato dalla farmacopea europea. Ai medicinali omeopatici si applicavano quindi le regole dei medicinali tradizionali con alcune curiose eccezioni: prima fra tutte l’obbligo di contenere un principio attivo la cui diluizione superi il rapporto 1/10.000 (sic!) e inoltre l’obbligo di inserire la dicitura “medicinale omeopatico, senza indicazioni terapeutiche approvate”, cosa tanto bizzarra da generare confusione in chi utilizzerà un prodotto le cui finalità non sono risultate attendibili. Il successivo d.lgs. 219/2006 ha introdotto altri singolari elementi prevedendo sulle confezioni la dicitura “consultare il medico se i sintomi persistono” a cui dovrebbe seguire la domanda: quale medico? Forse un medico non omeopata per evitare il rischio di vedersi prescritto un nuovo prodotto del tutto inefficace. Altra stranezza è la previsione che quello omeopatico sia un “medicinale non a carico del Sistema Sanitario Nazionale”, che si scontra con la possibilità di detrarre le spese sanitarie derivanti da prodotti omeopatici dalla dichiarazione annuale dei redditi (di fatto scaricando parte dell’onere sul sistema sanitario pubblico). Un ultimo effetto dell’ordinamento è stato quello di imporre una regolarizzazione di tutti i preparati omeopatici già in commercio prima delle norme del 1995, prevedendo l’obbligo a carico dei produttori di munirsi di una autorizzazione alla vendita (equiparata a quella dei farmaci tradizionali) entro il 30 giugno 2017. Ciò comporterà per l’AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, l’onere di vagliare 25.000 prodotti omeopatici attualmente in commercio. Verrebbe da chiedersi che senso abbia che un ente dello Stato venga paralizzato da un compito inutile come quello di valutare dei prodotti che non hanno alcun impatto sulla salute dei cittadini.

Se le norme giuridiche in ordine all’omeopatia sembrano alquanto discutibili, non lo è la sentenza del Tribunale di Roma del 16 febbraio 2017, che ha deciso che, in caso di contrasto tra i genitori in merito alle cure mediche da somministrare alla figlia, prevale il genitore che predilige la medicina tradizionale. Nel caso di specie, i genitori non erano concordi su quale trattamento sanitario impartire alla propria figlia, il che ha spinto il giudice a decidere di procedere alla vaccinazione e alle cure mediche tradizionali per via coattiva, poiché ha riconosciuto che il rifiuto della madre violava il diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione ed era contrario al preminente interesse del minore a cui dovevano essere prestate le cure più adeguate, riconosciute dal Tribunale in quelle della medicina tradizionale. Alla fine la scienza ha prevalso di nuovo.