Centri d’accoglienza: le difficoltà dell’incontro culturale

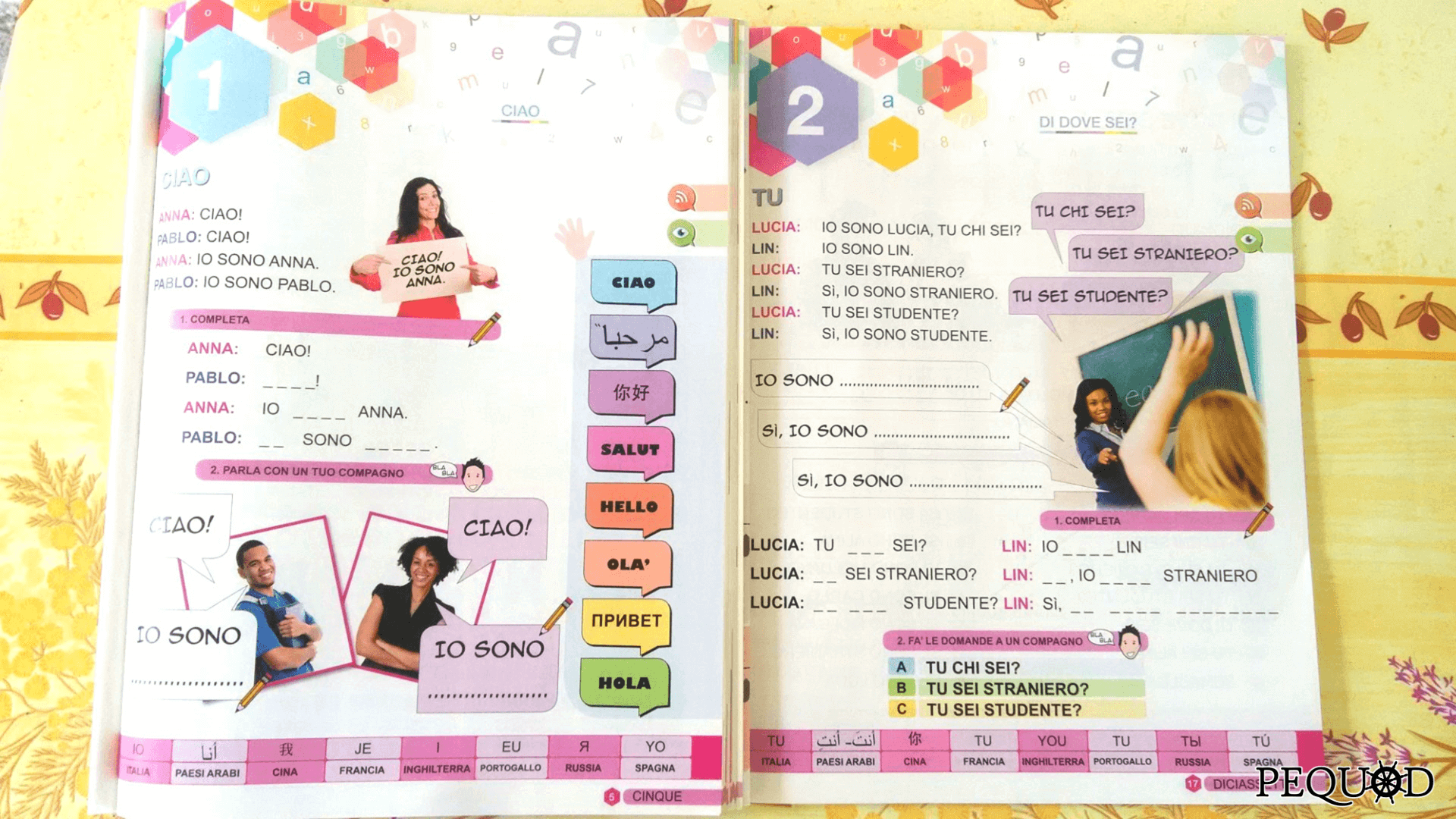

Il primo senso a essere colpito avvicinandosi a un centro d’accoglienza è l’udito: ogni campo si configura come una moderna versione della Babele biblica, in cui idiomi arrivati dalle più disparate parti di mondo si mescolano e si confondono in un miscuglio di suoni.

A tentare il ruolo di Esperanto, di lingua franca che permetta un minimo di comprensione, s’impongono da un lato una lingua che quasi tutti gli ospiti cercano di gettare nell’oblio assieme a un bagaglio di ricordi infelici, l’arabo libico; dall’altro una lingua nuova, spesso pronunciata con fatica, scavando nella memoria a breve termine delle parole conosciute da poco, la lingua del Paese di accoglienza.

Su quest’ultima si concentrano gli sforzi di tutti coloro che si muovono all’interno dei campi, dagli ospiti agli operatori, perché la lingua di un Paese rappresenta il primo passo per potersi approcciare a un nuovo Stato, alle sue abitudini, alle sue tradizioni; un imperativo domina infatti sull’operato di tutti, stretto dai tempi di chi da troppi anni è in viaggio coltivando il sogno di realizzare una vita nuova nell’Europa dei diritti e adagiato sul continuo procrastinare dei tempi burocratici: assimilare la cultura di accoglienza.

La corsa all’integrazione prima che arrivi la fatidica chiamata presso la Commissione, che deciderà se assegnare o meno lo status di rifugiato e quindi se legittimare o meno la presenza sul territorio, canalizza tutti gli sforzi e l’apprendimento della lingua, soprattutto in paesi come l’Italia poco avvezzi all’utilizzo quotidiano di lingue internazionali come l’inglese, rappresenta il primo scoglio da superare; il primo ma non l’unico, perché integrarsi significa anche fare proprie le abitudini del popolo di accoglienza.

Una premessa va anteposta a qualsiasi riflessione si voglia condurre sui centri di accoglienza: ognuno di essi rappresenta una realtà a sé. Da un lato ci sono gli aspetti legati al luogo in cui i campi sono collocati, che non si differenziano solo in base allo Stato, ma anche all’ambiente geografico in cui si trovano, alla vicinanza o distanza rispetto a un centro abitato, al tipo di accoglienza che la popolazione residente è disposta a offrire, alle possibilità d’integrazione che l’ambiente offre in termini di servizi.

Dall’altro ci sono l’organizzazione e la struttura del centro stesso, date dalle sue dimensioni (il numero degli ospiti, ma anche e soprattutto il numero di nazionalità accolte e in quale percentuale), e dalla tipologia di accoglienza (a seconda della sua strutturazione, ad esempio, in un campo-comunità o diffusa in appartamenti). Vano è il tentativo di elencare il numero di fattori che intervengono a modificare l’approccio che si cerca di portare avanti, tanto più che imprevisti d’ogni genere (dalle emergenze sanitarie agli abbandoni spontanei, dalle modifiche legislative alla mancanza di fondi) possono in qualsiasi tempo intervenire a bloccare progetti già avviati.

Particolarmente significativo è il numero degli ospiti che il centro accoglie e degli operatori che lavorano per loro: una maggiore disponibilità di tempo su un numero ridotto di persone, infatti, rende possibile tracciare percorsi d’integrazione vera, non univoca, ma di fusione e d’incontro tra culture. Purtroppo, la maggior parte dei campi in territorio italiano, soprattutto se di accoglienza prima o eccezionale, raramente rispettano il rapporto previsto tra numero di operatori e numero di ospiti (approssimando, circa 1 operatore ogni 20 ospiti); nello stesso tempo, essendo le Cooperative società di capitali, le loro scelte di investimenti sulla qualità della vita degli ospiti possono, nei limiti di alcune innegabili necessità di base, variare di molto e, nel momento in cui si rendono necessari tagli al budget, i primi aspetti a esser messi da parte sono quelli riguardanti il recupero della cultura d’origine.

Un esempio concreto delle difficoltà che quotidianamente ci si trova ad affrontare è offerto dai pasti. Qualsiasi abitante del Bel Paese sarà pronto a dirvi che il cibo italiano è il più buono del mondo e, se forse un tedesco o un americano potrebbero anche essere disposti ad assecondare l’italica vanità, non così per un bengalese o un africano, abituati a pasti in cui imperano chicchi di riso dalla forma allungata che difficilmente scuociono. Tuttavia, i costi di preparazione di piatti etnici, che prevedono un gran numero di spezie e alimenti d’importazione, esulano dalle spese previste. Se può esser facile accontentare i gusti di alcuni ospiti, ad esempio preparando del banku nigeriano o le chapati pakistane, entrambe a base di farina e acqua, si rischia così di creare scontento tra gli africani occidentali o i bengalesi, che non apprezzano la difficile digeribilità di questi piatti.

Si finisce così per imporre una regola, spesso giustificata col pretesto dell’economia, a cui gli ospiti dovranno inevitabilmente adattarsi anche una volta fuori dal centro d’accoglienza: bisogna imparare a mangiare la pasta! E con questo tipo di approccio si affrontano un’infinità di tematiche e di regole, spesso imposte più che razionalmente giustificate: dagli orari del medico e i limiti di accessibilità degli ospedali, agli indumenti funzionali più che esteticamente piacevoli; dal modo di organizzare le pulizie degli spazi privati ai prodotti igienici da utilizzarsi; fino alle attività ricreative, incasellate in orari e ambienti specifici, in concomitanza con la disponibilità degli operatori di riferimento.

I pochi ambiti che sfuggono a questa forzata assimilazione, sono la religione e l’arte. La prima, riconosciuta ormai come diritto inviolabile dell’Uomo, riesce ancora a incontrare il rispetto dei precetti che di volta in volta la regolano e a trovare spazi per l’autorganizzazione dei momenti di preghiera. Anche se non sempre è facile osservare tutti i riti, la maggior parte delle festività, dalla festa di fine Ramadan al Natale, in molti campi riescono a diventare un sereno momento d’incontro e di scambio culturale.

L’espressione artistica, pur vincolata alla disponibilità di mezzi, diventa per molti occasione di un recupero della propria identità individuale, che porta con sé l’estetica della cultura d’origine: dai dipinti ai racconti nei dialetti materni, dall’intaglio del legno ai lavori di cucito. Laddove i campi offrono i materiali di produzione, si aprono finestre su culture lontane che potrebbero allargare anche gli orizzonti europei, se qualcuno sapesse coglierne gli spunti.

Anche nel più povero dei centri d’accoglienza, all’osservatore che sia pronto ad aprirsi a nuove realtà non possono sfuggire i suoni provenienti dalle innumerevoli cuffiette: note che sanno di ritmi di continenti lontani, di melodie che provengono da culture distanti, da luoghi che gli ospiti chiamano “casa” e che, pur stanchi di un viaggio che sembra interminabile, sognano un giorno di rivedere.

In copertina: Dipinti e lavori artistici di un gruppo di ospiti di un centro d’accoglienza.

accoglienza, centri d'accoglienza, cooperative, featured, integrazione, lingua, Migranti