Introduzione alla LIS e alle sue criticità

La lingua dei segni italiana (LIS) è il sistema visivo gestuale delle persone sorde caratterizzata da una specifica struttura fono-morfologica, lessicale e sintattica (es. Segue ordine SOV come il latino, il basco, il giapponese..) . É un codice complesso costituito da espressioni facciali, segni delle mani e movimenti del corpo; il segno diventa parola e il significato è recepito con la vista.

Le lingue dei segni esistono sin dall’antichità ma iniziarono ad essere studiate con approccio educativo in Francia solo alla fine del ‘700. Dalla fine dell’800 gli studi si diffondono in tutto il mondo e vengono a istituzionalizzarsi varie lingue dei segni: «Il database internazionale delle lingue Ethnologue, consultabile on-line, enumera 121 diverse lingue dei segni» (Enciclopedia Treccani). Negli ultimi decenni a scopi pratici si è sviluppata una lingua segnata ad uso allargato, per esempio all’ultimo convegno mondiale dei sordi (Sudafrica 2011) era presente un interprete internazionale.

Quest’accenno al panorama internazionale delle lingue dei segni è utile per capire come si sviluppano alcune delle criticità a cui si farà riferimento nelle successive righe.

Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nei cui articoli si stabilisce il dovere di tutelare l’identità culturale e linguistica delle persone sorde. L’Italia nel 2009 ha ratificato questa convenzione pertanto la LIS ad oggi dovrebbe avere un riconoscimento giuridico -almeno come lingua minoritaria- che garantirebbe una serie di fondamentali servizi alla comunità sorda, così com’è avvenuto in altri paesi. Ad oggi, ancora nulla si è concretizzato se non una vasta polemica.

La stessa comunità sorda ha avuto delle scissioni interne: tra sostenitori della lingua dei segni come lingua naturale per i sordi e coloro che mirano a progressi medici e all’apprendimento della lingua parlata grazie ad ausili tecnologici.

A promuovere la battaglia per i riconoscimenti è in primo luogo l’ Ente nazionale preposto alla protezione e l’assistenza dei Sordi in Italia: Ente Nazionale Sordi (ENS) che ha l’espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all’attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell’udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni (Dalla pagina “Chi siamo” del sito ENS).

I colpi più recenti di questa battaglia sono stati agli inizi di febbraio 2014 presso l’aula dei gruppi parlamentari, in occasione di un convegno “Obiettivo Lis” voluto dall’ENS. In questa giornata è stata distribuita a tutti i parlamentari una proposta di legge formulata dall’ente

Il segretario nazionale Ens, Costanzo Del Vecchio, ha chiarito il valore della proposta: “Noi riteniamo che la lingua italiana dei segni, una volta riconosciuta, possa essere un progetto di vita per i sordi. Sono cittadini che purtroppo non sono pienamente integrati perché hanno un’oggettiva problematica di non poter interloquire con chi non conosce la lingua dei segni. Ecco che la LIS consente piena integrazione e interazione” (Lingua dei segni, un progetto di legge per il suo riconoscimento, Repubblica).

Per concludere meritano un accenno anche altre problematiche, di natura puramente linguistica:

la lingua italiana dei segni è un campo di ricerca molto appetibile per i linguisti perché permette l’osservazione dei processi di nascita ed evoluzione di una lingua naturale. In quanto tale però risulta soggetta a moltissime variazioni diatopiche soprattutto poiché manca una forma scritta che affermi che una specifica varietà sia quella corretta. Inoltre la standardizzazione della LIS risulta ostacolata dall’assenza dell’insegnamento nelle scuole.

Le criticità evidenziate hanno ripercussioni etico-civili poiché la LIS è lo strumento comunicativo della comunità sorda che in questo modo ha la possibilità di trasmettere una propria cultura e, in quanto tale, le istituzioni dovrebbero tutelarla e dare la possibilità ai non udenti di scegliere il metodo di comunicazione a loro più consono.

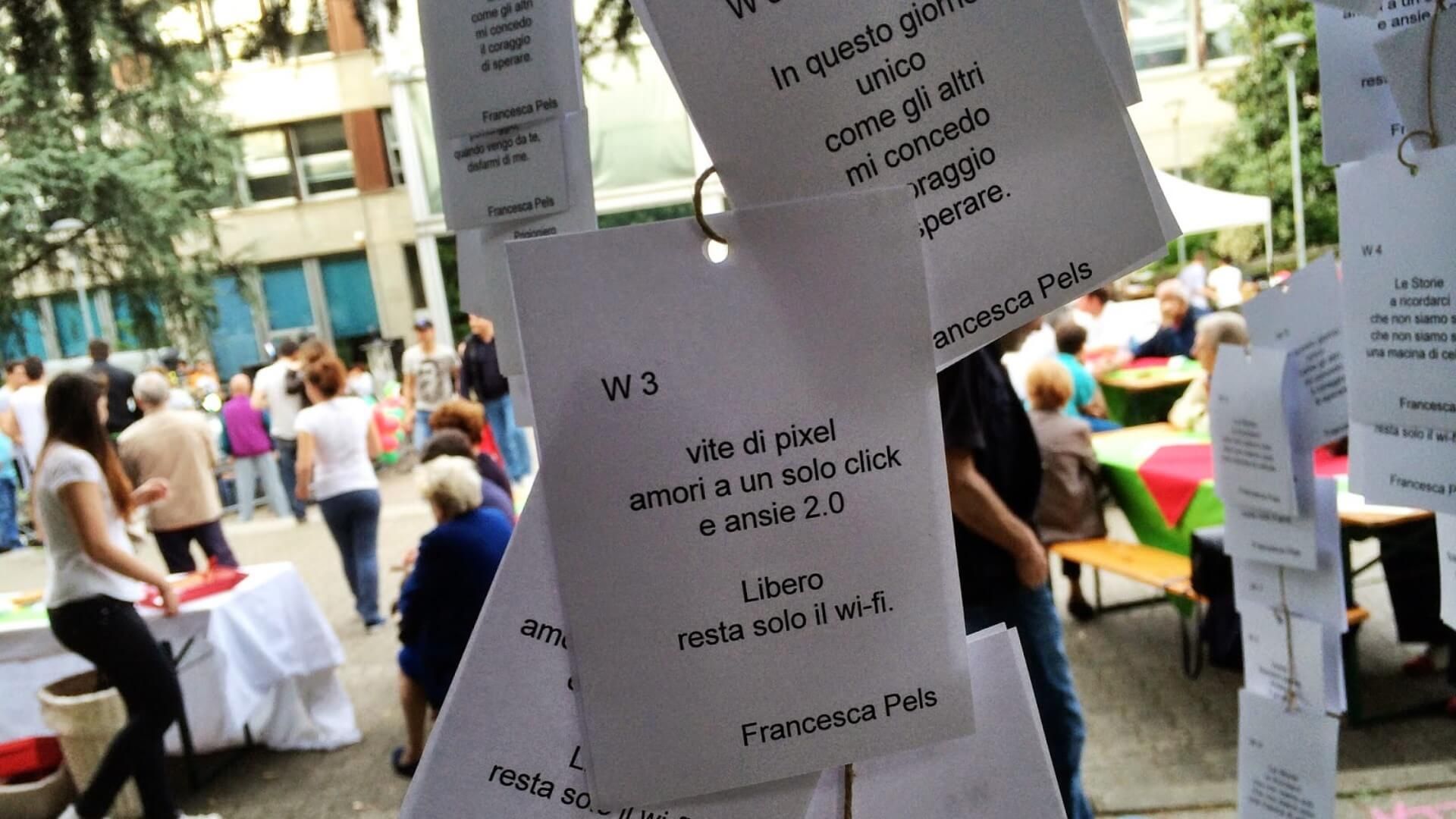

un bell’esperimento artistico:

SperimentaLIS è un progetto che vuole far convivere l’arte visiva e la lingua dei segni. Attraverso la LIS vuole sia raggiungere i sordi sia avvicinare gli udenti alla loro cultura. L’utilizzo delle luci e delle immagini sincopate è per esso il mezzo migliore per dare il senso del ritmo unendo la lingua dei segni e il montaggio visivo. È una bella sfida: creare un linguaggio universale che riesca a raggiungere chiunque lo osservi e lo ascolti … lo “guardi” con le orecchie o lo “ascolti” con gli occhi.