La carne rossa è cancerogena? Un’indagine tra nuovi studi e conoscenze assodate

Amanti del fast-food e del barbecue, fatevene una ragione: se il medico vi ha già messo in guardia dal rischio di mettere qualche chilo di troppo, studi recenti ribadiscono che un eccessivo consumo di carne rossa aumenta il rischio di ammalarsi di alcuni tumori, soprattutto di tumori dell’apparato gastro-intestinale e di cancro al seno.

A confermarlo sono ricerche autorevoli come EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), la più vasta indagine mai intrapresa sui rapporti tra dieta e stili di vita con l’insorgenza di malattie croniche, condotta tra più di 500.000 persone provenienti da 10 Paesi europei. Tra le proteine animali, infatti, quelle provenienti dalla carne rossa contengono il ferro del gruppo eme, che stimola la produzione di composti cancerogenei (nitrosamine) e l’infiammazione delle pareti intestinali. Se a questo aggiungiamo l’incidenza dei grassi saturi, che aumentano i livelli di colesterolo e insulina, e delle lavorazioni della carne, che rendono salumi e insaccati particolarmente dannosi, si comprende come un consumo massiccio di carne rossa sia legato allo sviluppo del cancro al colon-retto, il terzo tumore più frequente secondo l’AIRC.

Per lo stesso motivo può aumentare il rischio di carcinoma mammario: alti livelli di ormoni sessuali nel sangue, di insulina e del fattore di crescita Igf-1 favoriscono la moltiplicazione delle cellule tumorali. Lo sapeva bene il professor Franco Berrino, oncologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, quando negli anni ‘90 avviò il primo Progetto DIANA e osservò i benefici di una dieta mediterranea povera di zuccheri e proteine animali su donne ad alto rischio di recidiva per tumore al seno.

La prevenzione inizia a tavola quindi, attraverso una dieta ricca di cereali integrali, legumi e soprattutto vegetali, poverissimi di grassi e ricchi di antiossidanti e fibre, preziose perché riducono il tempo di transito di eventuali agenti cancerogeni presenti negli alimenti e la loro proliferazione nell’organismo. Ad esempio, consumarne almeno 5 porzioni al giorno eviterebbe addirittura nel 66-75% dei casi un tumore del colon e del retto e nel 33-50% un cancro al seno.

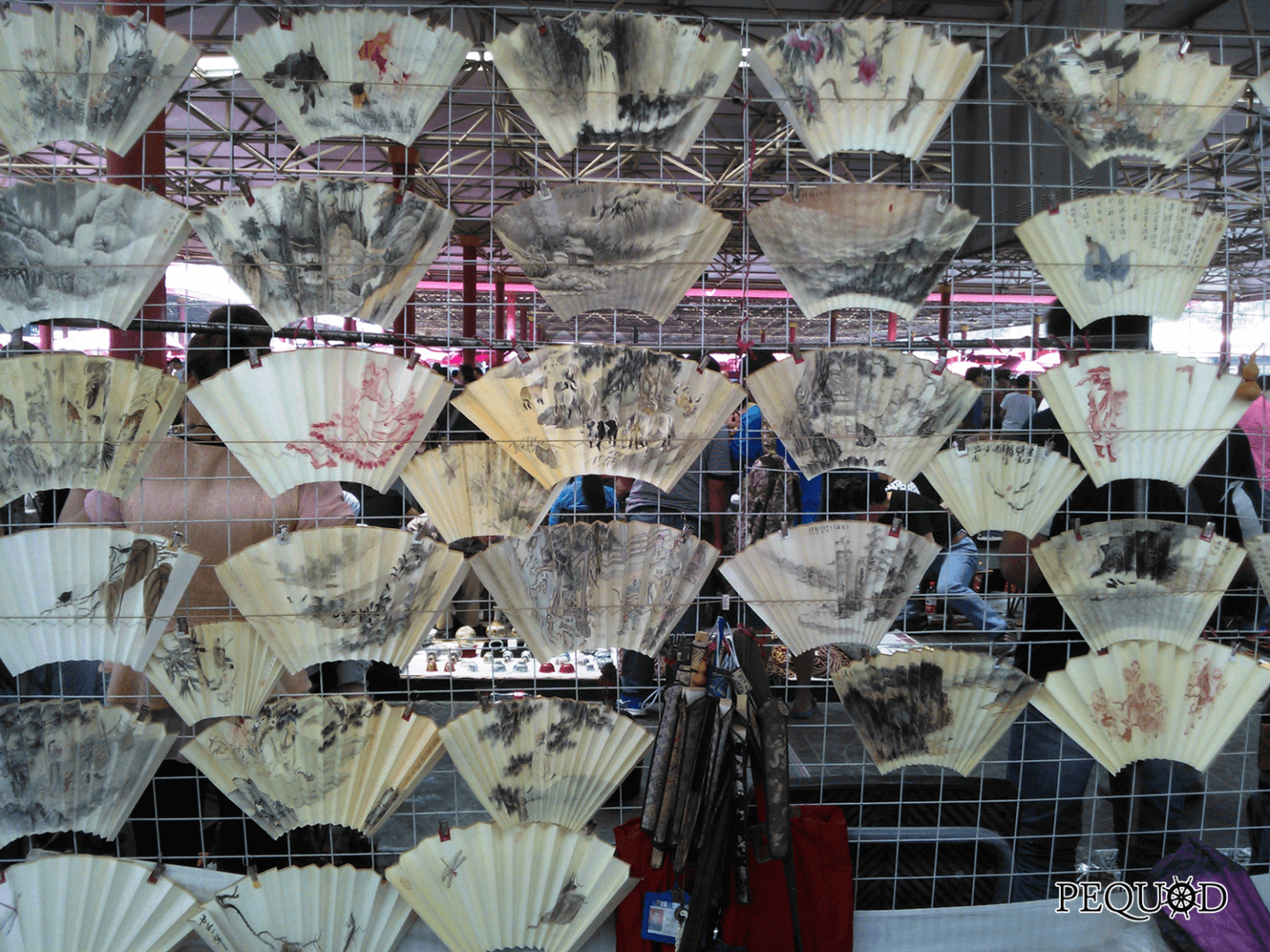

Per gli italiani variare frutta e verdura non è difficile, data la loro abbondanza nei nostri mercati, tant’è che l’Italia è al primo posto per numero di vegetariani in Europa, distinti tra coloro che non mangiano carne, pesce, crostacei e molluschi (latto-ovo vegetariani); né uova (latto-vegetariani); né latte o formaggi, permettendo solo il consumo di vegetali (vegani) e in alcuni casi esclusivamente vegetali crudi o frutti (crudisti e fruttisti).

In generale, la dieta vegetariana apporta dei vantaggi per la prevenzione del cancro, ma non rappresenta una scelta obbligata: è stato più volte osservato che i vegetariani sono “più sani” non in quanto tali, ma per il loro stile di vita, tendenzialmente più salubre per quanto riguarda fumo, alcol ed esercizio fisico. A dire il vero, poi, anche questi regimi alimentari possono rivelarsi sbilanciati, per un consumo eccessivo di latticini o per carenze di vitamina B12 e ferro, situazioni a cui i ricercatori della Medical University di Graz (Austria) riconducono un’esposizione maggiore a malattie croniche, allergie e depressione e addirittura agli attacchi di cuore e al cancro.

I conti non tornano: non era la carne rossa l’alimento ad alto rischio per il cancro? Ma allora tutto ciò che mangiamo fa male? Se riunissimo tutti gli studi condotti sugli ingredienti della cucina italiana, probabilmente scopriremmo quello che i ricercatori Schoenfeld e Ioannidis [link dello studio] hanno concluso per gli USA: per l’80% degli ingredienti esiste almeno uno studio che esamina il rischio di cancro o un effetto protettivo associato al suo consumo, ma le prove risultano scarse e deboli. I dubbi semmai riguardano l’attendibilità della ricerca e della divulgazione scientifica. In campo medico gli studi privi di evidenze sperimentali e propagandati da media a caccia di scandali non fanno che alimentare la noncuranza o l’allarmismo nei lettori, prestandosi a fraintendimenti.

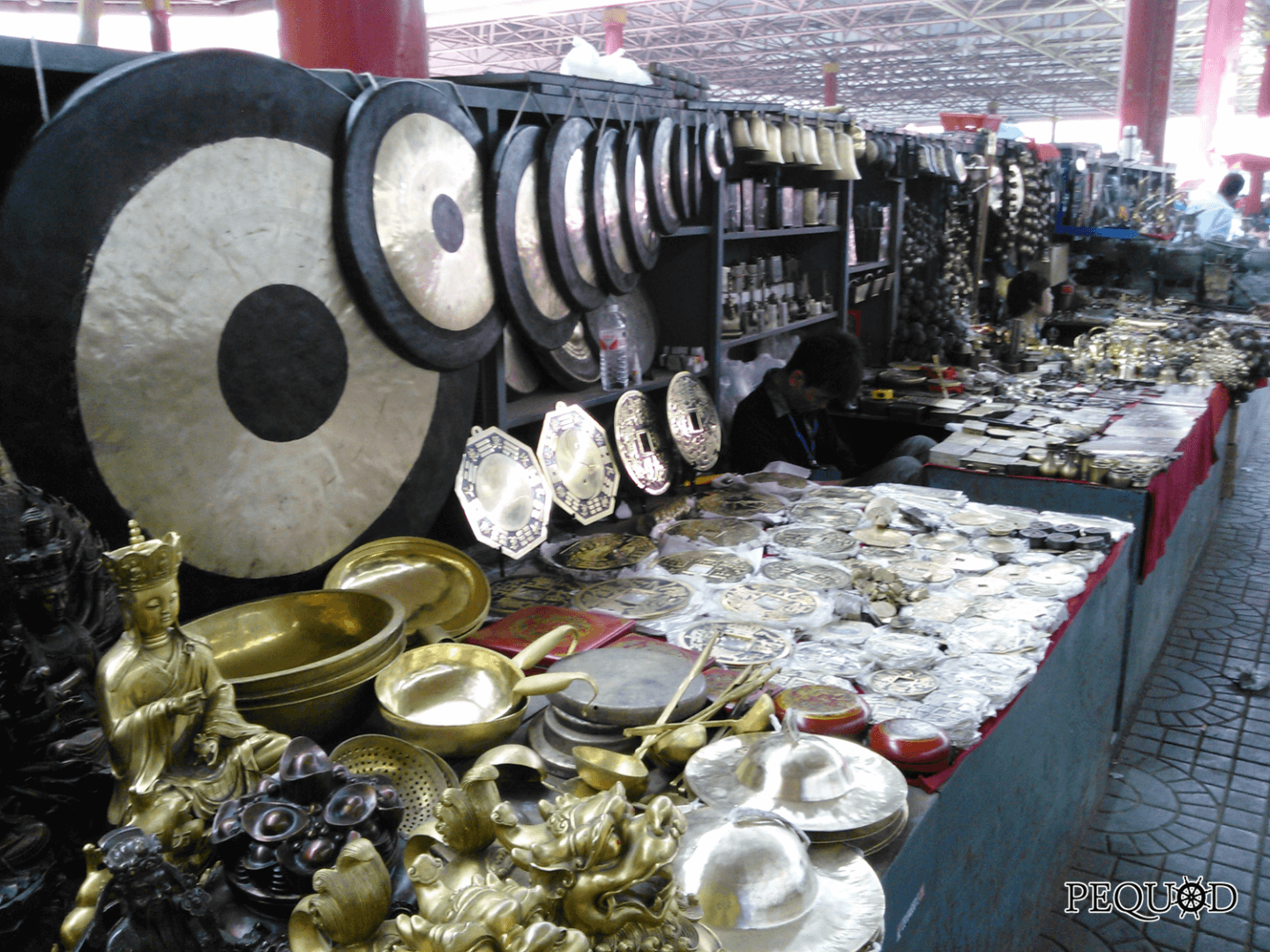

Un esempio italiano. Il 7 maggio scorso il programma tv Le Iene ha raccontato la storia di un signore guarito dal tumore al cervello dopo aver scelto una dieta vegana, dimostrando che è possibile curare del cancro con l’adozione di una dieta priva di proteine animali. Salvo poi, nella puntata successiva, ridimensionare le dichiarazioni e sottolineare che l’uomo è guarito soprattutto grazie alla radioterapia. Le polemiche sono ancora sul web (a differenza della puntata incriminata), ma risaliamo alla fonte della quella tesi, il libro The China Study, pubblicizzato come “lo studio più completo sull’alimentazione mai condotto” ma non condiviso dal mondo scientifico ufficiale [vai alla pubblicazione]. T. Colin Campbell ha condotto il sondaggio epidemiologico nella Cina rurale degli anni ’70-’80, una realtà superata quanto le sue argomentazioni – ad esempio la nocività della caseina, oggi nota come fattore protettivo.

In sintesi, la diminuzione dei rischi di malattie cardiovascolari e cancro tra i vegetariani è più in generale legato al colesterolo basso e all’assunzione di più antiossidanti. Probabilmente è il maggior consumo di frutta e verdura e non l’esclusione della carne a rendere i vegetariani più sani e protetti. Per questo motivo il World Cancer Research Fund, nell’autorevole rapporto Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer: a global perspective [vai al link] (2007), non esclude ma raccomanda un consumo di carne rossa cotta non superiore ai 500 gr alla settimana, alternato a pesce, pollame e all’accoppiamento cereali–legumi. Per cambiare la lista della spesa dobbiamo abituarci a gusti più semplici. Certo non sarà facile come avere il professor Berrino a fianco al supermercato, ma ogni tentativo è un guadagno per la nostra salute.