#Nofilter: Conversas Bergamo, la magia di un incontro autentico

Una serie di incontri: più o meno. Incontri informali, delle chiacchierate: ecco, già meglio. Incontri in cui chi vuole può proporsi per parlare e chi ascolta può intervenire: all’incirca. Non è facile spiegare cosa fai a martedì alterni, tra l’autunno e la primavera, nel salottino al piano superiore del centralissimo Tassino Caffè in piazza Pontida, nonostante chi scrive abbia partecipato spesso alle serate di Conversas Bergamo.

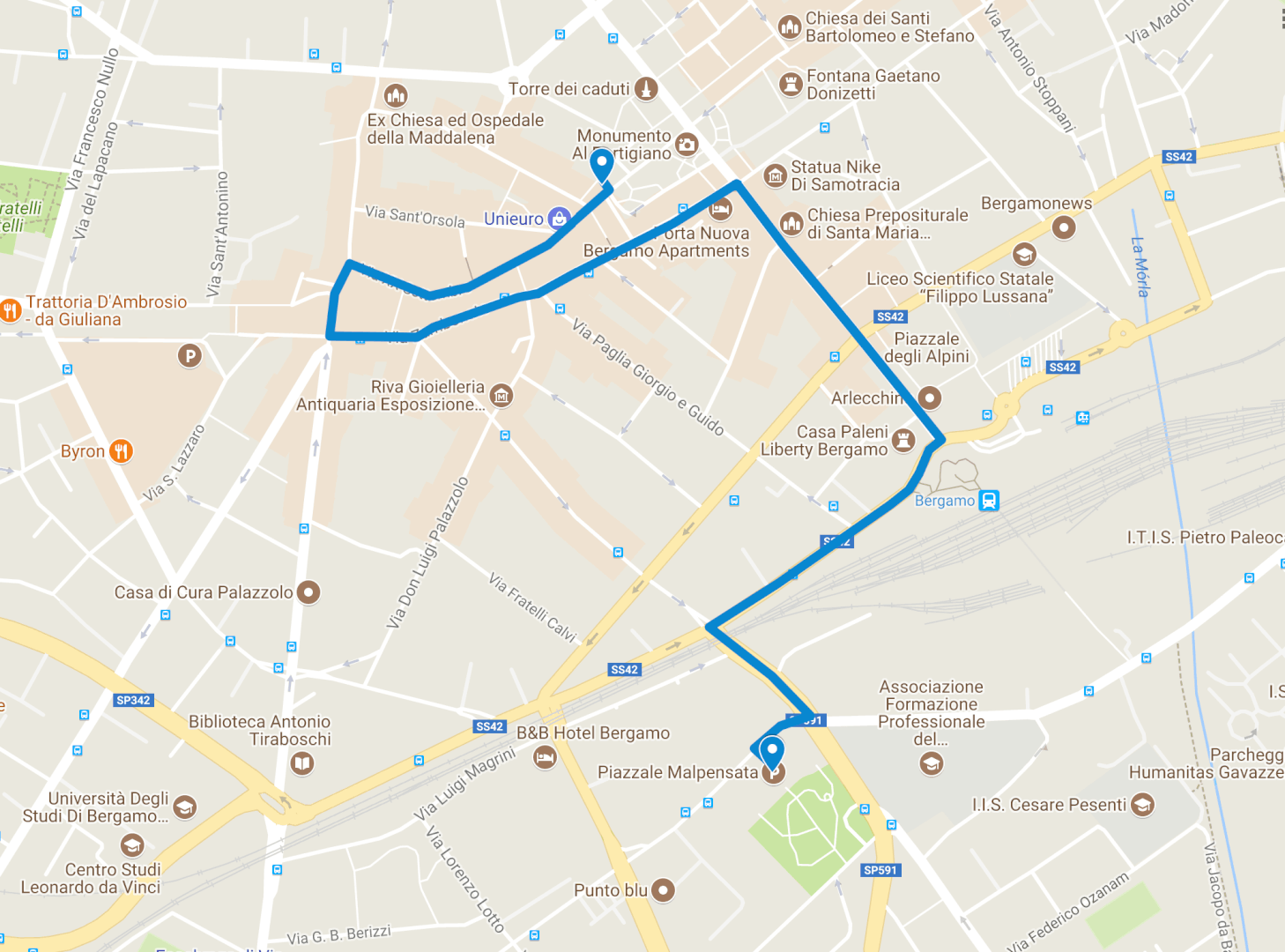

Proviamo a fare ordine partendo dalle origini. Conversas nasce nel 2012 in Portogallo dall’idea di due amiche di vecchia data, Constança Saraiva e Mafalda Fernandes, e da una “difficoltà”, l’Erasmus a Rotterdam di una delle due. Come non perdersi di vista? Calendario alla mano, fissano delle date in cui rivedersi per parlare, ma stabilendo dei turni di conversazione: una si racconta e l’altra ascolta, e viceversa. Da questo nuovo scambio emergono riflessioni che un’amicizia vissuta quotidianamente non sembra concedere così spesso. Perché non ampliare questa magia ad altre persone? È così che Conversas si diffonde in tutta Europa, da Rotterdam a Fatima-Leira, da Berlino a Rennes e finalmente in Italia, a Milano nel 2015 e a Bergamo nel 2016. Qui si sposta dall’Ink Club al Tassino, grazie alla disponibilità di uno dei dirigenti, Gianluca Paris, e alla voglia immutata di portare avanti le serate delle ragazze organizzatrici (Martina Giavazzi, Sara Pezzotta, Roberta Longo, Alessandra Pirotta, Chiara Albani, Valentina Bonaldi).

Ma questo basta per descrivere Conversas? Ci proviamo con Martina Giavazzi, una delle principali organizzatrici e moderatrici delle serate bergamasche: «Noi cerchiamo di definirla così: una serie di incontri informali in cui i conversatori, le persone che chiamiamo o che si presentano spontaneamente, condividono con il pubblico progetti, storie di vita, viaggi, interessi… Non so se può sembrare chiaro, io dico sempre che per capire Conversas bisogna partecipare».

Il rischio di banalizzare è dietro l’angolo. Oggi non serve uscire di casa per condividere un pensiero, un progetto: con un post raggiungi centinaia di persone e i follower su Instagram raddoppiano in pochi minuti. Eppure sembra che non ci sia tempo per parlare apertamente, con la confortante certezza di essere ascoltati; a volte ci sembra troppo difficile mettersi in discussione faccia a faccia con l’altro.

«Penso che le Conversas migliori siano quelle in cui il conversatore per primo è aperto e pronto a qualsiasi osservazione», spiega Martina. «Se vieni a parlare, devi ricordarti che le persone non ti conoscono, o perlomeno non tutte, quindi possono nascere domande scomode, soprattutto quando ti esponi con temi molto forti, che riguardano l’intimo». Nei tre anni di vita di Conversas Bergamo sono passate persone con vissuti diversi sotto ogni punto di vista: dal ragazzo che racconta di una grave problematica adolescenziale ai genitori che hanno vissuto l’iter difficile per l’affido del figlio; la lettrice di tarocchi e l’ex ingegnere che scopre la filosofia steineriana; il fondatore di una compagnia teatrale amatoriale e le fondatrici di un collettivo a difesa dei diritti delle donne.

«Ci ritroviamo in una stanza di 30 mq, di martedì sera, anche d’inverno: capisci che stiamo parlando di persone che vogliono aprirsi, e questo crea una sorta di magia, empatia allo stato puro», continua Martina. «Ci sono persone che so che non si perderebbero un incontro, perché sarebbe un dispiacere perdere una persona in più da conoscere… è bellissimo, no?».

Un’apertura che hanno anche gli ascoltatori, non semplici spettatori: «Conversatore è un termine azzeccato anche per il pubblico: sono tutti conversatori in questa chiacchierata. Parlo di “pubblico” solo perché nessuno sa di cosa si parlerà nel dettaglio, perché la prassi condivisa da tutte le Conversas europee è creare un evento su Facebook con poche informazioni, titolo e breve descrizione». Ci sono i frequentatori di una sera, ma anche persone che tornano ad ogni appuntamento. «Delle vere e proprie figure topiche: c’è mio padre, ad esempio, che alza sempre la mano per chiedere il perché di certe scelte; c’è quello che coglie il momento di incertezza del conversatore per metterlo in difficoltà; c’è la persona più sensibile che si commuove per ogni riflessione…».

Un campionario di umanità varia, a cui si aggiunge il ruolo del moderatore – nel caso bergamasco Martina Giavazzi – che cerca di accompagnare il conversatore, di placare gli animi quando la discussione perde il filo conduttore, di riportare al silenzio e all’ascolto. Nella piena libertà di conversazione («Conversas non ha pregiudizi, confini, limiti d’età; è aperta, libera e gratuita; ma è solo per chi lo vuole e chi lo sente», aggiunge Martina) emerge uno schema di interazione chiaro e con una sua logica, un modo di fare aggregazione davvero non frequente nell’epoca della visibilità e dell’opinione personale a tutti i costi. «Conversas non è aliena dai social», come testimoniano gli eventi e le fotografie delle serate postate su Facebook, «ma non è smaniosa di farsi conoscere ad ogni costo. Ci hanno proposto di creare delle sponsorizzazioni sui social, di costituire un’associazione, ma penso che si perderebbe lo spirito più profondo. Anzi: è quando siamo in pochi che l’atmosfera è più intima e adatta».

L’obiettivo è ricreare l’effetto di un salotto o del bancone del bar. Tutto nel qui e ora: «Ti trovi ad avere accanto una persona con cui chiacchieri per due ore e prima di quel giorno non sapevi nemmeno chi fosse. Tutto potrebbe iniziare e morire lì, ma è comunque arricchente», secondo Martina. «Abbiamo bisogno di momenti così relazionali al di fuori della sessualità, del lavoro e dell’opportunismo… giusto per parlare, essere se stessi e raccontarsi, cosa che non facciamo più».

La domanda sorge spontanea: perché lei, Martina, lavoratrice full-time nel settore commerciale, si è presa l’impegno di organizzare questi eventi, dal cercare la location a moderare in presenza? «Come tutte le cose che si fanno, principalmente le si fa per se stessi. E io lo faccio davvero per me stessa: Conversas mi dà tutto quello che il lavoro non mi dà e lo trovo un modo bellissimo per dichiarare al mondo chi sono. Quella di organizzare le serate qui è stata un’idea che ho colto al volo in un momento difficile della mia vita. Nell’aiutare me stessa ho scoperto che stavo, che stavamo facendo del bene anche ad altre persone. Adesso sono passati tre anni e la mia situazione personale è cambiata, ma Conversas rimane lo stimolo principale della mia vita. Il mio bisogno, ho capito, è il bisogno di tanti. Ecco perché non mi pesa: l’impegno è talmente bello che non c’è fatica». E aggiunge: «Ma quanto è bello conoscere nuove persone? Non c’è limite a questa scoperta, conosci di più la tua città, conosci di più l’umanità… La parola chiave dell’amore e la parola chiave di Conversas è curiosità: entrambi si fondano su questo desiderio».