Cara Arte, vorrei incontrarti tra 10 anni

Quelli appena passati sono stati mesi lunghi e difficili. Mesi in cui molti di noi hanno potuto partecipare a eventi virtuali, come conferenze, lezioni a distanza e webinar, sperimentando l’importanza del digitale che si è dimostrato un supporto funzionale per le realtà culturali e artistiche in un momento di crisi.

È stato infatti necessario operare un cambiamento, che ha condotto l’arte verso una stimolante sinergia con il mondo digitale. Se molti eventi e altrettante mostre sono stati cancellati o rimandati, alcuni organizzatori e direttori invece hanno deciso di sperimentare un modo innovativo per continuare a esserci, impiegando un altro format. Questo è il caso della Milano Digital Week che sta creando conferenze, conversazioni e dirette su Facebook e Instagram, mentre l’attesissima mostra “Raffaello.1520-1483” presso le Scuderie del Quirinale di Roma ha saputo incuriosire il pubblico online grazie a un’abile programmazione di post e video relativi all’esposizione, includendo anche elementi di backstage e interviste ai curatori.

La Casa Testori di Novate Milanese, d’altra parte, ha creato una proposta pensando ai più piccoli: la rubrica “Artist & Son/Daughter” nata dall’idea di Andrea Bianconi, in cui gli artisti, tra i quali Marica Fasoli e Nicola Villa, hanno raccontato e suggerito delle attività laboratoriali da poter svolgere con i propri figli, divertendosi a giocare e imparare durante la quarantena.

Anche le piccole realtà associative attive sul territorio di Bergamo, sono state inevitabilmente toccate da questa ondata di cambiamento. L’associazione Inchiostro.itinerari e incontri d’arte di San Paolo d’Argon ha creato dei video-pillole in cui svela inedite informazioni e curiosità d’arte, dedicate ai luoghi in cui realizza visite e incontri. Al momento sta preparando un corso di formazione di storia dell’arte del territorio bergamasco curato dallo storico dell’arte Dorian Cara. Diversamente si è mossa l’associazione Un fiume d’arte di Ponte San Pietro, che ha deciso di annullare l’Esposizione di settembre e si sta concentrando sulla creazione della mostra delle opere della pittrice Patrizia Monzio Compagnoni, in programma per il 2021 nella Pinacoteca Vanni Rossi.

Molte realtà, dalle più grandi alle più piccole, hanno trovato il loro modo per restare a galla, tramite soluzioni utili e sostenibili per continuare a dare importanza e pubblica condivisione del loro patrimonio.

La quarantena ha consentito, però, di mettere sotto i riflettori il mondo dell’arte e della cultura, presentandone luci e ombre. Abbiamo potuto ammirare la qualità estremamente duttile e versatile dell’arte e dei suoi mediatori. Musei, gallerie, centri culturali e associazioni sono infatti riusciti ad adattarsi alle nuove modalità virtuali per comunicare, coinvolgere, rendere fruibile e accessibile il patrimonio. Ma è proprio qui che sono sorte le prime domande sul futuro dell’arte, della comunicazione e della didattica museale da qui a 10 anni.

Certamente osservare un video o partecipare a una visita guidata virtuale è un modo facile, pratico e, oserei dire, “veloce” per viaggiare e ammirare musei e opere d’arte che si trovano in altri Paesi. Se questi contenuti rispondono a un’esigenza “fisica” e geografica, manca però una comunicazione più attenta e curata alla concretezza dell’arte, che è fatta di idee, progetti, gesti manuali, strumenti, tecniche e soprattutto di relazioni umane.

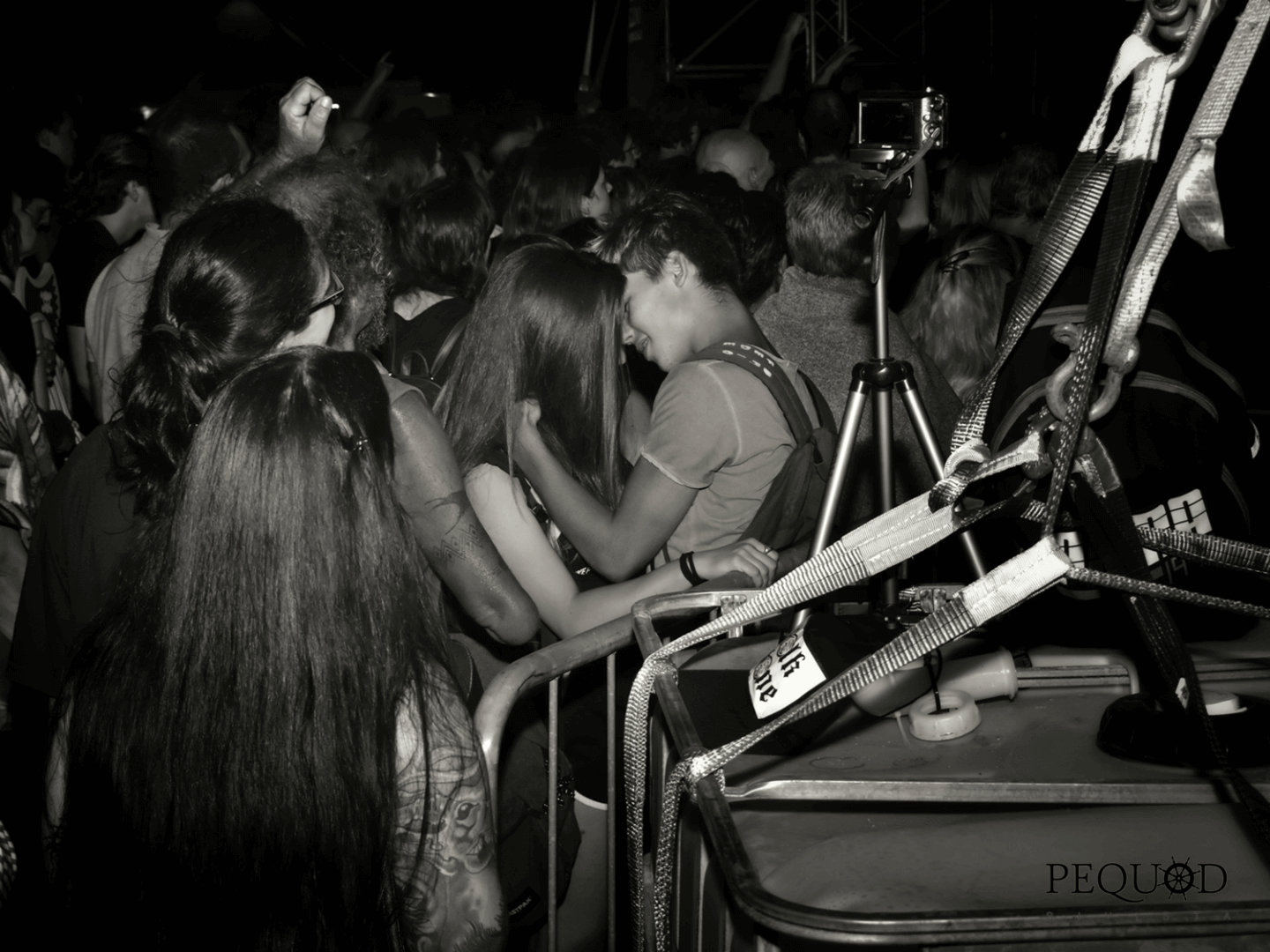

Le attività digitali talvolta descrivono le opere d’arte e i luoghi culturali con una certa freddezza e mancanza di “contatto”, di sensibile coinvolgimento. Visitare un museo o una mostra è un’esperienza sensibile complessa, coinvolgente, unica e soggettiva, che richiede una diversa durata e un tempo da dedicare, una disposizione d’animo e una ricerca selettiva delle opere. Durante la visita il fruitore guarda, sceglie, pensa, si muove, si avvicina, si allontana, impara e forma il proprio sguardo e il gusto critico.

Ad oggi abbiamo a disposizione una programmazione ricca, gratuita ed eccessivamente presente sui social network, che rende indispensabile una creazione e una ricerca di tavoli di confronto e di studio. A tal proposito abbiamo intervistato l’artista Angelica De Rosa e lo storico dell’arte Marco Peri, che ci hanno offerto un curioso spaccato di spunti e riflessioni sull’arte e sulla didattica.

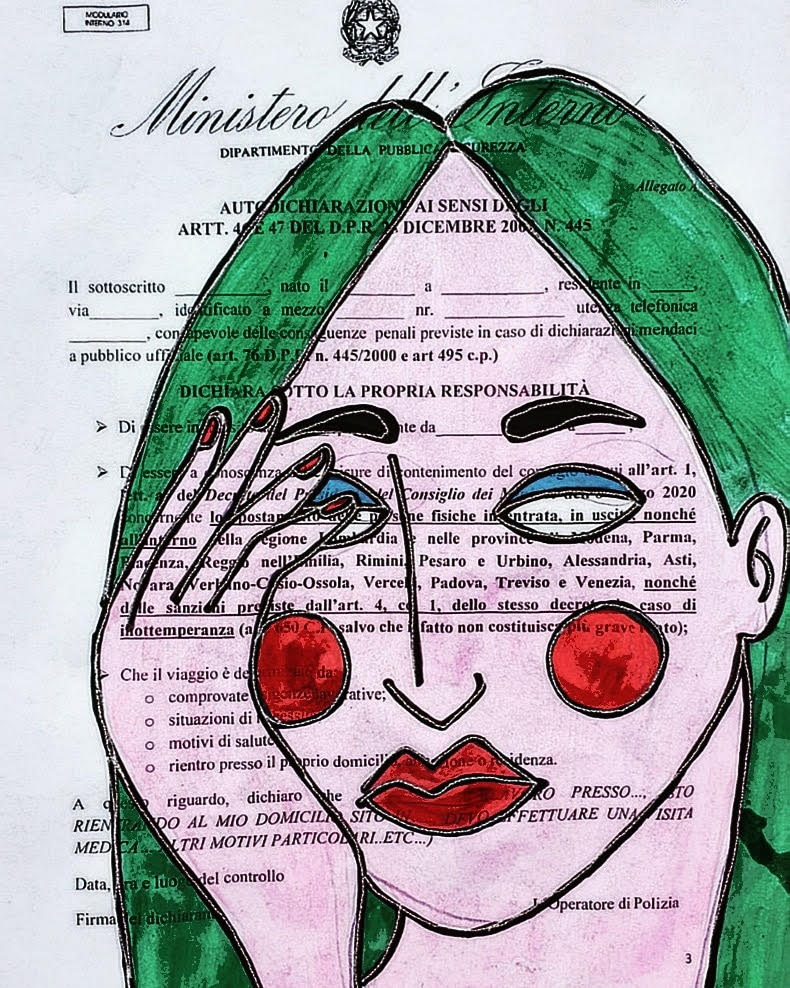

Angelica De Rosa è una giovane artista di 29 anni, che lavora a Milano e si dedica alla realizzazione di suggestive opere nelle quali insegue l’elemento sonoro e sensibile creando un’indagine evocativa che spazia tra corpo e mente, tra udito e vista, tra il percepito realmente e il “potenzialmente” percepibile. La sua arte si basa sul concetto di contatto, di volta in volta studiato attraverso diverse forme e tecniche artistiche, quali la pittura, la scultura, i video e la performance.

L’artista, guardando al presente senza perdere di vista il futuro, vede nella tecnologia «un gigante dalle enormi falcate» che «porta ad un appiattimento del valore artistico, che scardina, a suo favore, l’armonia di valori che compongono un’opera d’arte.»

Il valore e il funzionale apporto della tecnologia al mondo dell’arte ad oggi sono indiscutibili. Ciò non toglie che, secondo l’artista, bisogna farne un uso moderato e specifico, che non vada a intaccare «il delicato equilibrio tra filosofia, poesia, esperienza sensoriale, valenza estetica, matericità e tecnica, che è ciò che genera la produzione artistica.» De Rosa infatti sottolinea che «la magia dell’arte sta nel saper creare uno spazio che favorisca l’incontro tra l’intimità dell’artista e l’intimità del fruitore. Da ciò che accade in quell’incontro si sperimenta cosa sia l’arte.»

L’arte è un’esperienza estetica che amplia e confonde i sensi, in cui fruitore e artista dialogano fra loro. È sempre più necessario preservare la sua forza magica, la straordinaria capacità comunicativa che permette a tutti di avvicinarsi, comprenderla e con divertimento sperimentarla. Di certo il legame che insiste con la tecnologia e il mondo digitale deve, come spiega la giovane artista, «essere in funzione dell’arte. Che la tecnologia possa servire l’arte e non esserne il fine.» Non bisogna confondere le due distinte realtà: si deve trovare un equilibrio di forme e strumenti, un’armonia di cultura e comunicazione.

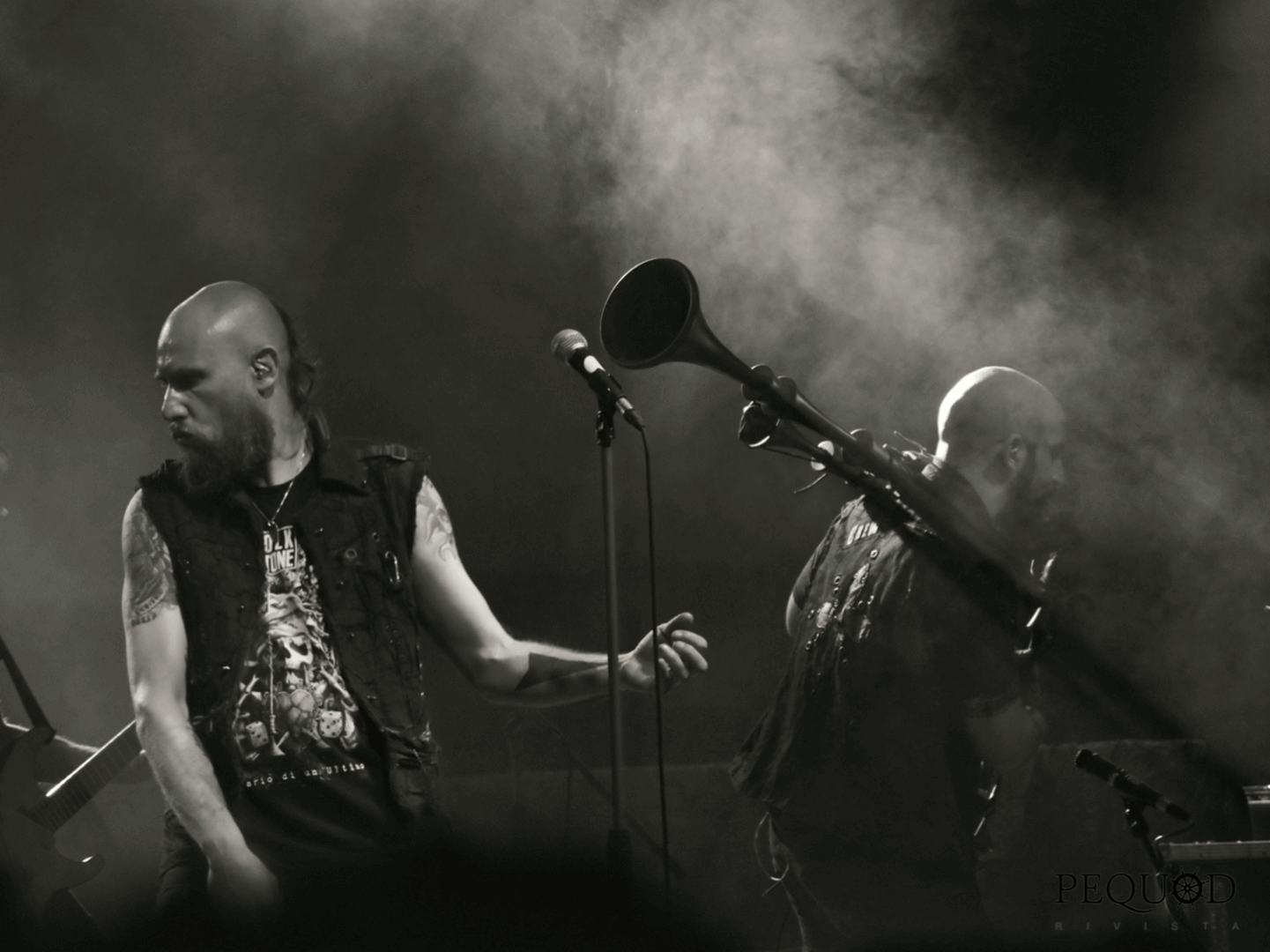

Marco Peri, storico dell’arte che da anni si dedica all’educazione museale e nel 2018 ha ricevuto il Marsh Awards for Excellence in Gallery Education, che premia le eccellenze in questo campo, ci ha parlato della didattica museale e del ruolo dei musei nel futuro.

«Come cambierà la didattica dell’arte tra 10 anni? Questa è una domanda da libro dei sogni. Il mio auspicio per il futuro è che l’arte possa diventare non solo una presenza ma il fondamento di ogni curriculum formativo. È tempo per un cambio di prospettiva, che sposti l’attenzione dalle qualità degli artefatti ai processi cognitivi e sociali che attraverso l’arte si possono generare. Didattica dell’arte dovrebbe significare educare con arte, cioè considerare l’arte come mezzo e non come fine, uno strumento trasformativo per guardare alla vita e alla realtà. Attualmente le arti hanno un ruolo marginale nei percorsi educativi, ma sono convinto che la musica, il teatro, la poesia, le arti visive, siano strumenti di conoscenza essenziali per sviluppare pienamente le proprie risorse. Il contributo delle arti per la crescita individuale rappresenta un’opportunità di valore aggiunto per generare la conoscenza e la fiducia per immaginare consapevolmente il futuro.»

Ancor più oggi diventa indispensabile capire come l’arte e la sua didattica dovrebbero essere considerate un fondamento imprescindibile per tutti in quanto permettono di imparare e formare il pubblico in modo semplice, diretto e multidisciplinare. Se la didattica può iniziare un percorso di ri-scoperta il ruolo del museo in futuro come sarà? E il suo ruolo nell’educazione culturale?

«Credo che il museo contemporaneo sia un formidabile spazio di relazione, in futuro l’istituzione dovrebbe ambire ad essere sempre di più uno spazio di ricerca sociale democratico e libero», continua Marco. «Tra le istituzioni culturali del nostro tempo, il museo è probabilmente la realtà più promettente nella quale costruire una cultura condivisa. Nel museo si possono esplorare una pluralità di temi insieme a un pubblico ampio ed eterogeneo, dalle famiglie, al mondo della scuola e così via interagendo con tutta la società. In questo senso il museo potrebbe essere un contesto per costruire nuovi modelli di vivere sociale. Non solo un luogo conservativo ma soprattutto un luogo trasformativo che agisce con consapevolezza il proprio ruolo educativo per la società, un laboratorio di idee e di futuro.»

Il museo oggi è un luogo di relazioni umane e di conoscenze condivise, che proprio a partire da questa quarantena può iniziare a sviluppare e approfondire le sue capacità di trasformazione e versatilità: può dedicarsi a pubblici più ampi, trattare temi sempre differenti, diventare luogo di connessione tra le istituzioni universitarie e scolastiche e le realtà cooperative ed associative del territorio, oltre a poter trasformarsi in un centro di ricerca ed elaborazione di buone pratiche di vita. Come evolverà però nel suo rapporto cruciale con il digitale?

«Questi ultimi mesi», riflette lo storico dell’arte Peri, «in cui i musei sono rimasti chiusi e il distanziamento ci ha impedito di vivere le relazioni in presenza, ci hanno dimostrato le infinite opportunità del mondo digitale.» Misurandoci «con altre modalità di fruizione, divulgazione e creazione di contenuti», continua, abbiamo dovuto anche riconoscere una certa «impreparazione nel gestire le opportunità offerte da questi strumenti.» Investire «intelligenza e creatività» in questo settore, può permetterci di «generare nuovi contenuti di valore», approfittando «del valore aggiunto delle nuove tecnologie come strumento di accessibilità universale e inclusione sociale.»

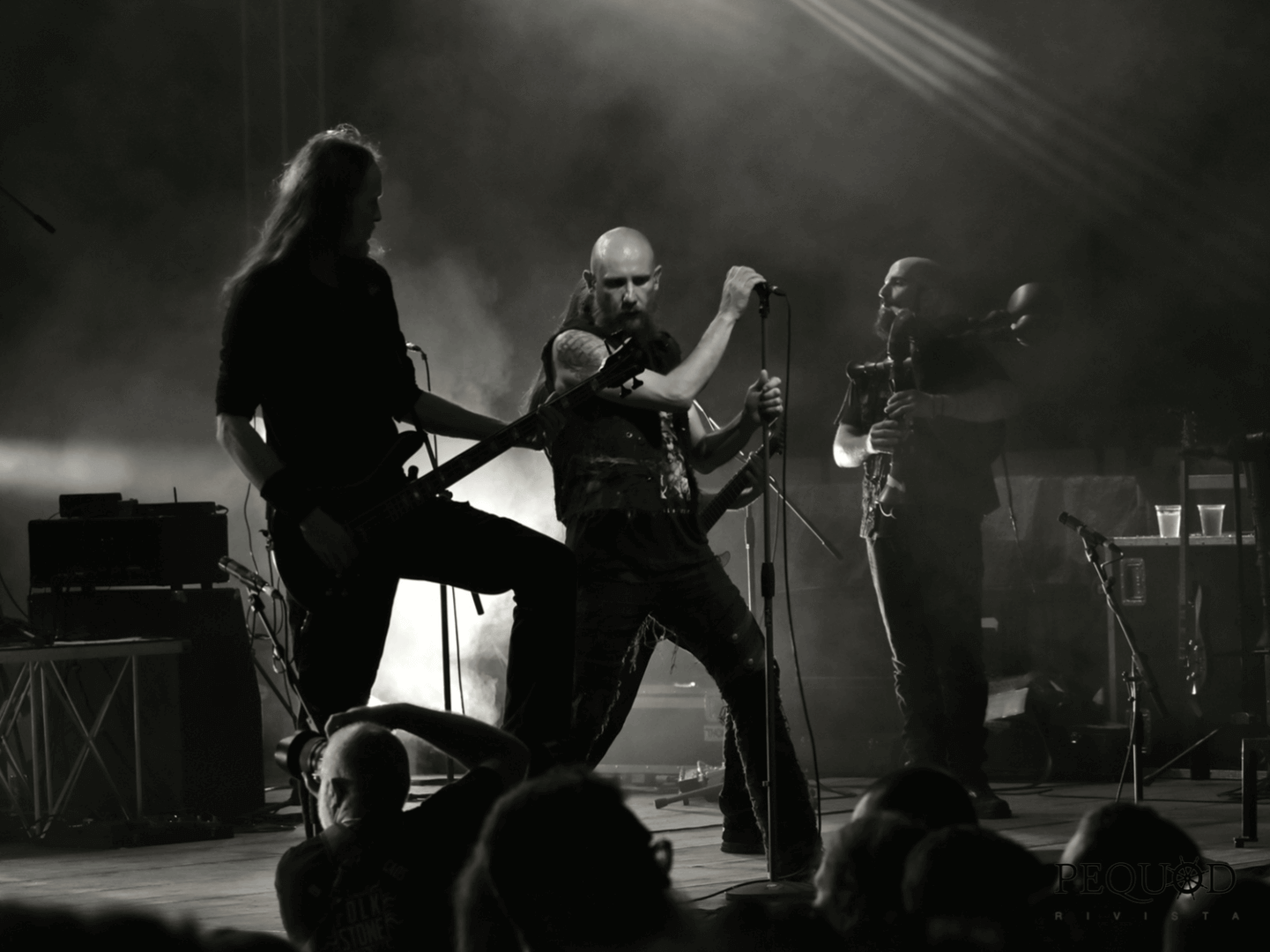

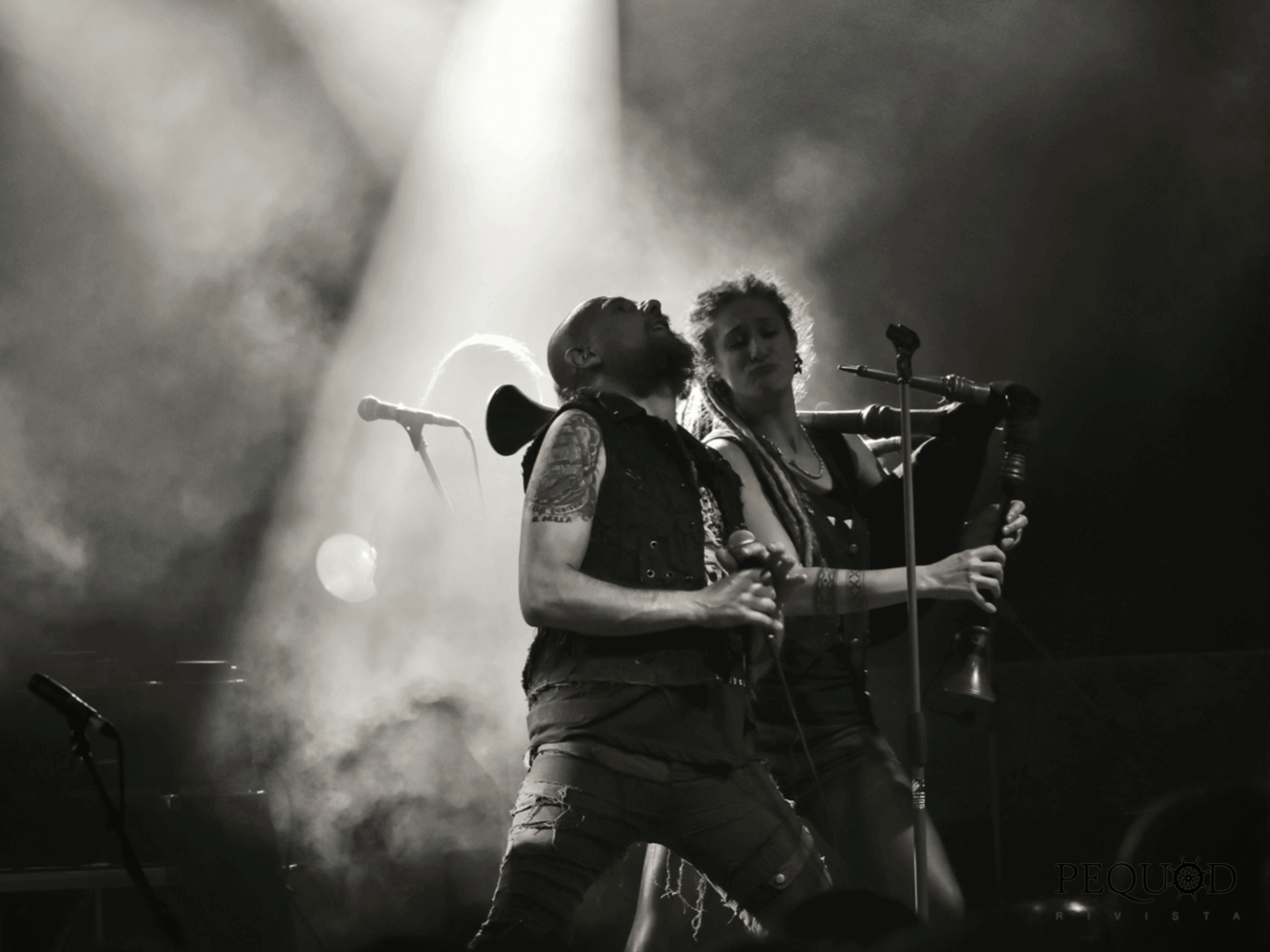

Immagine di copertina e ultima immagine di questo articolo: esperienza di attività culturali assieme allo storico dell’arte Marco Peri. Ogni diritto è riservato.